前回に続き、軸先の話です。今回は軸先の形について紹介したいと思います。

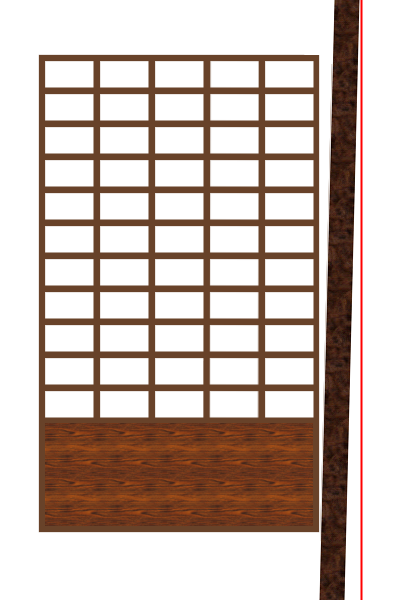

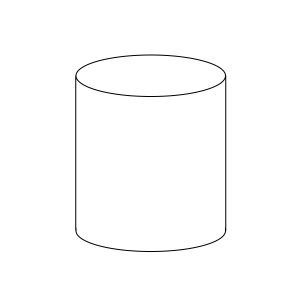

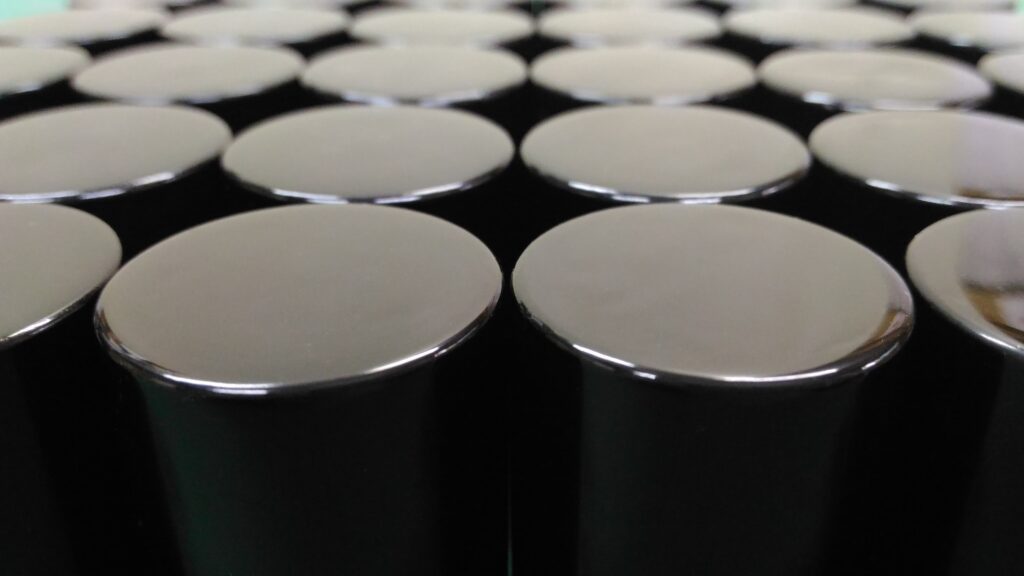

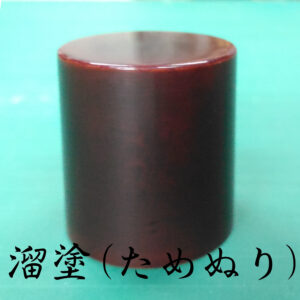

はじめに軸先で一番シンプルな形の「頭切(ずんぎり)」です。そのシンプルな形ゆえに汎用性が高く、掛け軸のあらゆる形に使うことが出来ます。

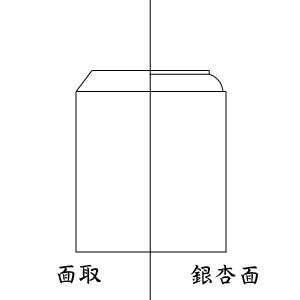

次は、頭切のカドを落とした「面取(めんとり)」です。落とすことでカドが傷むことを防ぎます。またカドを曲線に落としたものを「銀杏面(ぎんなんめん)」といいます。これは”ぎんなん”に形が似ているから、だそうです。面取という形は”神道的な表現”が強く神道系の本紙によく使われます。面取り部分に金で装飾したものを「面金(めんきん)」といいます。朱塗りの面金は、お雛様の絵を掛け軸にする場合によく使います。

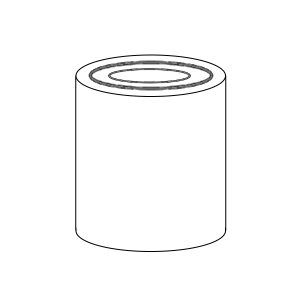

断面に丸く筋彫りをしたもの、牙などを象嵌したものを「印可(いんか)」といいます。印可とは禅宗などで弟子が師からいただく卒業証書(語弊がある言い方かもしれないが)”印可状”からきています。よって頂相画の表装に適しています。また、巻物の軸先としてよく使われます。

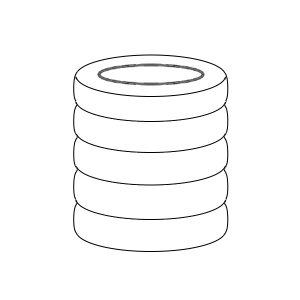

輪を重ねたような形の「段巻(だんまき)」は官人の書画に適しています。段巻は素材や形によって”渦軸”や”千段巻”と呼ばれます。茶道で使われる茶掛の軸先に使うこともあります。

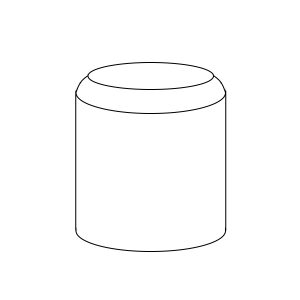

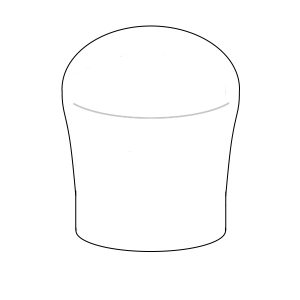

これは「宗丹(そうたん)」と呼びます。つるんとした見た目が特徴です。主に”草”と呼ばれる掛け軸の形に使われます。

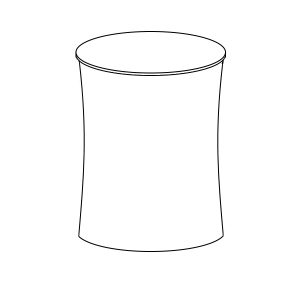

これは「撥(ばち)」と呼びます。名は、断面が三味線を弾く撥に似ていることが由来のようです。主に”草”と呼ばれる掛け軸の形に使われます。

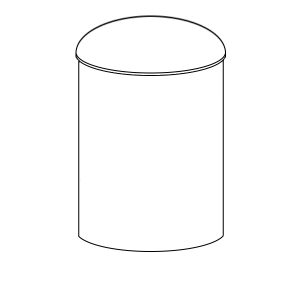

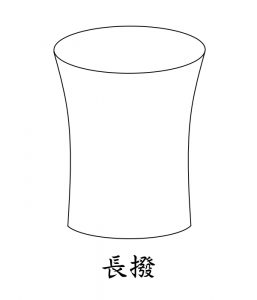

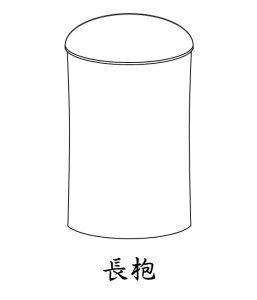

こちらも”ばち”と呼びます。しかし同じばちでも太鼓などを鳴らす「枹(ばち)」です。こちらも断面の形が似ていることが由来のようです。主に”草”と呼ばれる掛け軸の形に使われます。なお、これと上記の”ばち”は長いバージョンもあり南画・文人画と呼ばれる大陸系の本紙の表装に使われます。

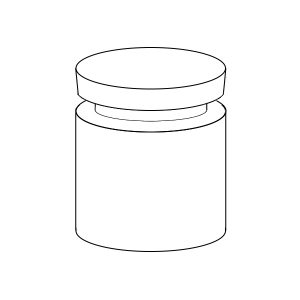

最後のは「利久(りきゅう)」と呼びます。これは長撥と同じく南画・文人画と呼ばれる本紙の表装に使われます。日本様式の「大和仕立」と呼ばれる表装の形に使うには、この軸先の主張が強くゴチャゴチャとするので向きません。

南画・文人画を表装する際「文人仕立」と呼ばれる形にしますが、これはシンプルな形をしています。よって利久を使ってもバランスが取れます。

と、軸先の紹介をしてきましたが、他にもいろんな形・見た目の軸先があります。集めてみるのも面白いかもしれません。中でも塗に蒔絵を施している軸先は、それだけで立派な芸術品です。また、色・形・名の由来など知ってもらうと美術館などでの鑑賞時に見るポイントが増えるかも知れないですね。

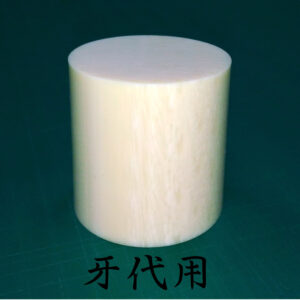

骨材には象牙・骨・角などの動物からとれる素材でできています。象牙は現在、取引が禁止されているため昔からの在庫を使用するか代用品を使います。また角軸先で鹿の角を使った軸先は鹿が神使である春日大社関係の本紙に使われます。

骨材には象牙・骨・角などの動物からとれる素材でできています。象牙は現在、取引が禁止されているため昔からの在庫を使用するか代用品を使います。また角軸先で鹿の角を使った軸先は鹿が神使である春日大社関係の本紙に使われます。

紹介できたのは、ほんの一部ですがたくさんの種類の軸先が存在し、それらを使い分け表装がより良く見えるように考えるのです。

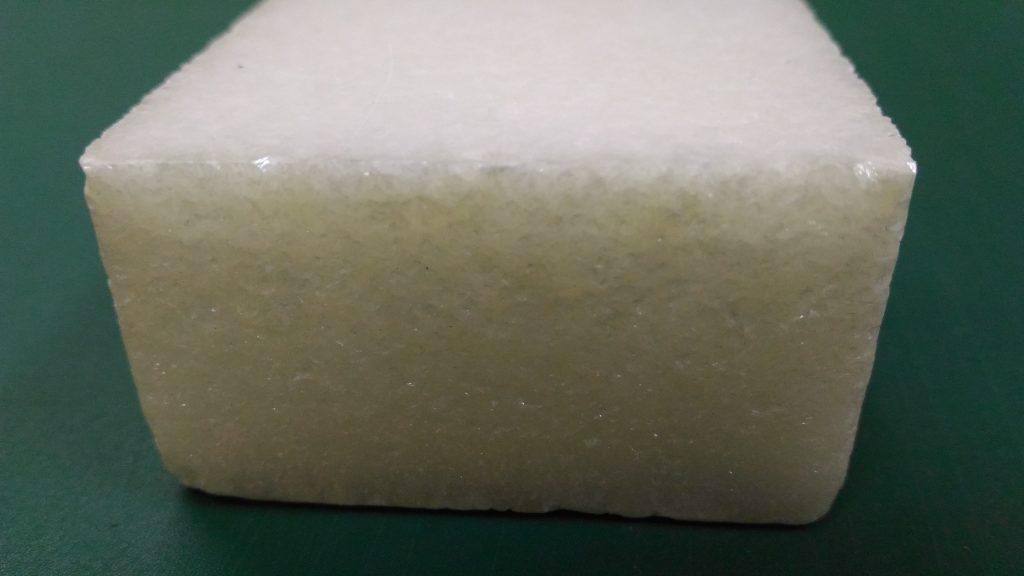

紹介できたのは、ほんの一部ですがたくさんの種類の軸先が存在し、それらを使い分け表装がより良く見えるように考えるのです。 いきなりですが、これはイボタ蝋と呼ばれる蝋の塊です。

いきなりですが、これはイボタ蝋と呼ばれる蝋の塊です。

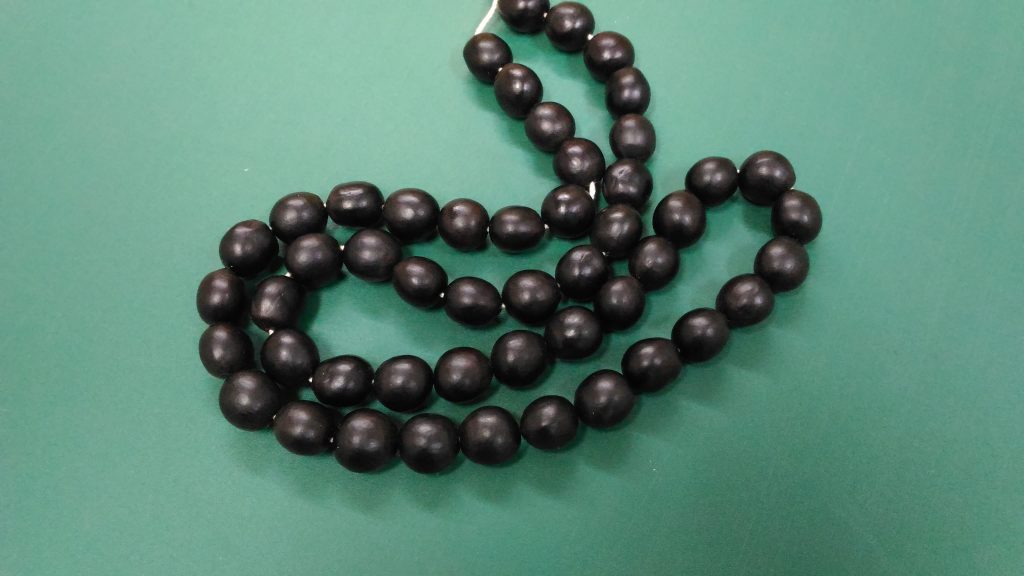

種は、ツヤツヤして硬いです。ムクロジの種は、お釈迦様のお言葉の中にも現れ、この種を使った数珠が「数珠の起源」とされています。

種は、ツヤツヤして硬いです。ムクロジの種は、お釈迦様のお言葉の中にも現れ、この種を使った数珠が「数珠の起源」とされています。 使ってみると、普段のガラス製に比べ、滑りにくいように思います。もう少し使うと馴染んでくるのでしょう。この数珠は使うほど磨耗していきますので、大切に使っていきたいです。

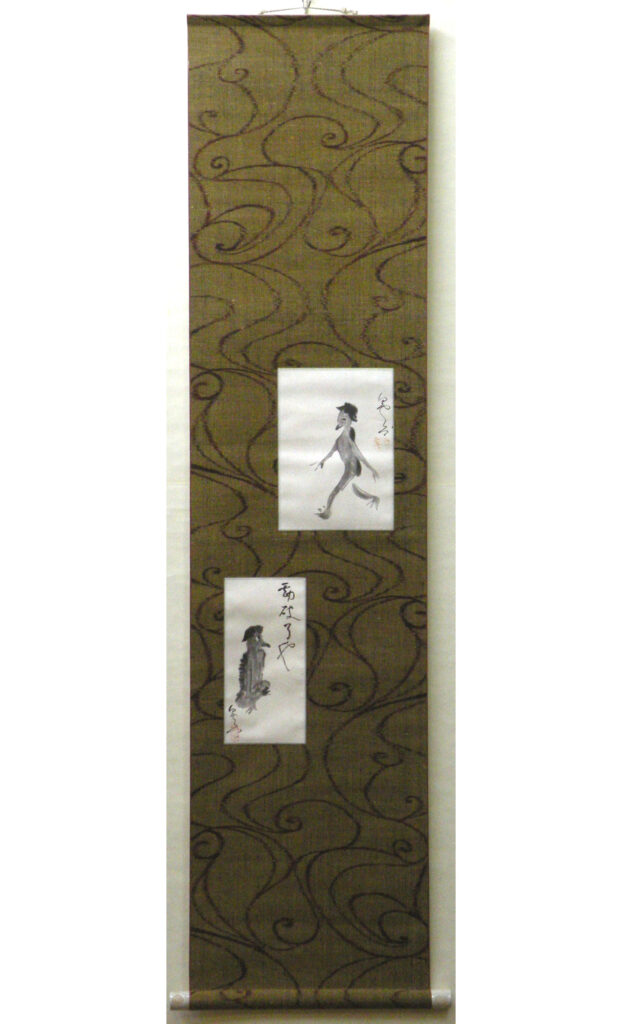

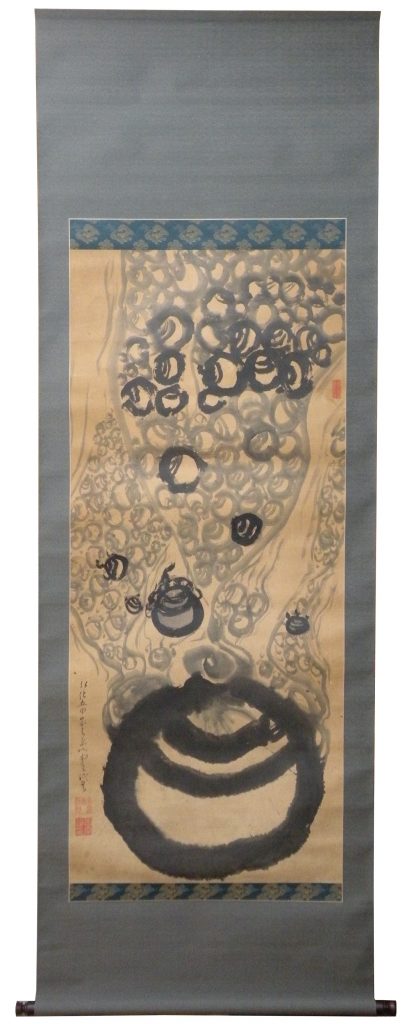

使ってみると、普段のガラス製に比べ、滑りにくいように思います。もう少し使うと馴染んでくるのでしょう。この数珠は使うほど磨耗していきますので、大切に使っていきたいです。 我々が勉強させてもらっていた京都の表具店が加盟している表具協会では、年に一度、表装の展示会がありました。そこでは各表具店が、普段依頼品に施すような表装とは違う、おもしろさ・楽しさに重点を置いたような少し変わった表装の掛け軸などを展示していました。

我々が勉強させてもらっていた京都の表具店が加盟している表具協会では、年に一度、表装の展示会がありました。そこでは各表具店が、普段依頼品に施すような表装とは違う、おもしろさ・楽しさに重点を置いたような少し変わった表装の掛け軸などを展示していました。 まぁ予想外に綺麗なもんで。水面に少しだけカビが出ている程度です。ただ匂いは発酵しているような匂いはしております。一年目はこんなものなんですかね。

まぁ予想外に綺麗なもんで。水面に少しだけカビが出ている程度です。ただ匂いは発酵しているような匂いはしております。一年目はこんなものなんですかね。 水を入れ替えました。見た目は、ほとんど変わりませんね。これから、どんな変化があるのか。また来年、顔を見るのが楽しみです。

水を入れ替えました。見た目は、ほとんど変わりませんね。これから、どんな変化があるのか。また来年、顔を見るのが楽しみです。

これは打出の小槌です。昔話にも登場し、振ると願い事がかなうというものです。

これは打出の小槌です。昔話にも登場し、振ると願い事がかなうというものです。 これは金嚢といい、お金を入れる袋です。富の象徴です。

これは金嚢といい、お金を入れる袋です。富の象徴です。 これは分銅です。両替などに使われた分銅ですが、これも富の象徴です。

これは分銅です。両替などに使われた分銅ですが、これも富の象徴です。 これは巻物と玉(ぎょく)と思われます。これも富の象徴でしょうか。

これは巻物と玉(ぎょく)と思われます。これも富の象徴でしょうか。 これは犀角(さいかく)です。動物の犀(さい)のツノです。薬になるようです。

これは犀角(さいかく)です。動物の犀(さい)のツノです。薬になるようです。 犀角に似ていますが、これは丁子です。香辛料のクローブです。薬や香辛料に使われますが、昔は原産地が限られていたため珍重されたようです。

犀角に似ていますが、これは丁子です。香辛料のクローブです。薬や香辛料に使われますが、昔は原産地が限られていたため珍重されたようです。 これは軍配です。勝利の象徴でしょうか。

これは軍配です。勝利の象徴でしょうか。 これは隠れ笠と思われます。被ると透明人間になれるというもの。

これは隠れ笠と思われます。被ると透明人間になれるというもの。 これは宝鑰(ほうやく)といいます。宝物庫のカギです。

これは宝鑰(ほうやく)といいます。宝物庫のカギです。