骨子張り・胴貼りと下地作りをしてきたものに、蓑貼りを行いました。この作業の名前は仕上がった形が雨具の蓑に似ていることに由来します。

ちなみに皇室関連施設の襖には8枚や12枚も重なった蓑掛けがあります。

表具に関するちょっとした話などを紹介していきます。

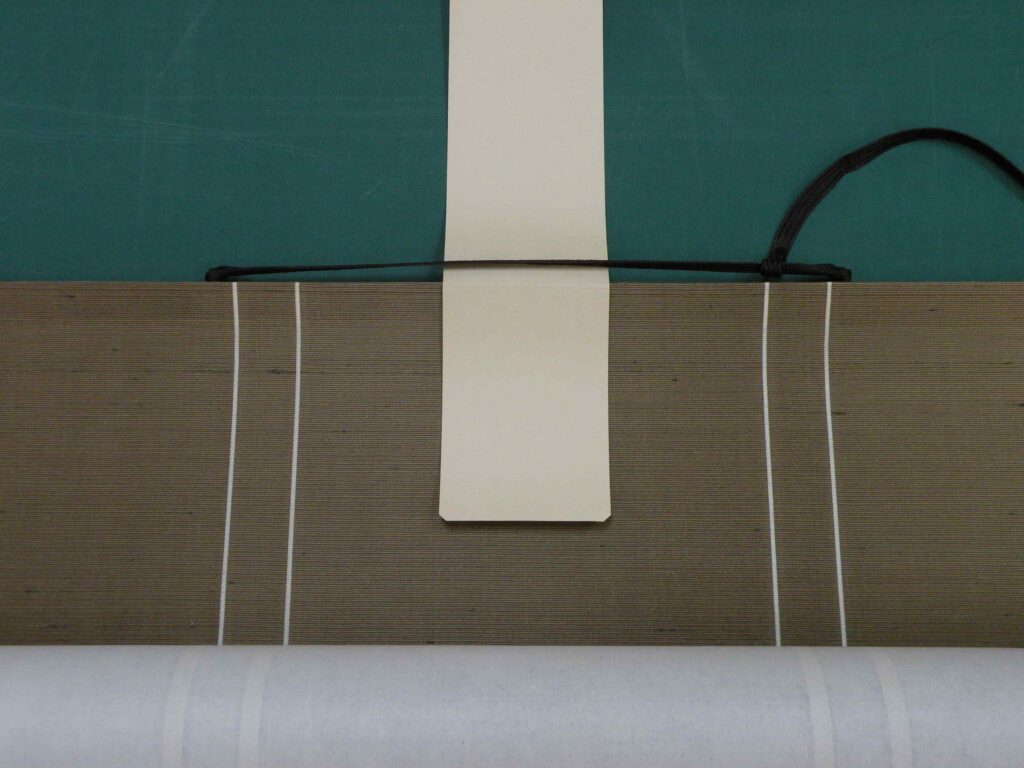

今回は掛け軸の収め方について。前回の投稿「太巻芯の使い方」後半で紐を巻く前まで載せました。

巻紐から上巻を保護する厚紙を掛け軸に巻きつけた後、下図のように紐を一周させます。一周させ、巻きつけた紐の横へずらします。

次に紐を、もう一周させ半月(横に通っている半円の棒)の上で交差させます。

さらに、もう一周させ同じように半月上で交差させます。その後、紐を下図のように折り曲げ、掛け紐に差し込みます。

折り曲げた紐を下図のように通し完成です。後は桐箱に収めます。

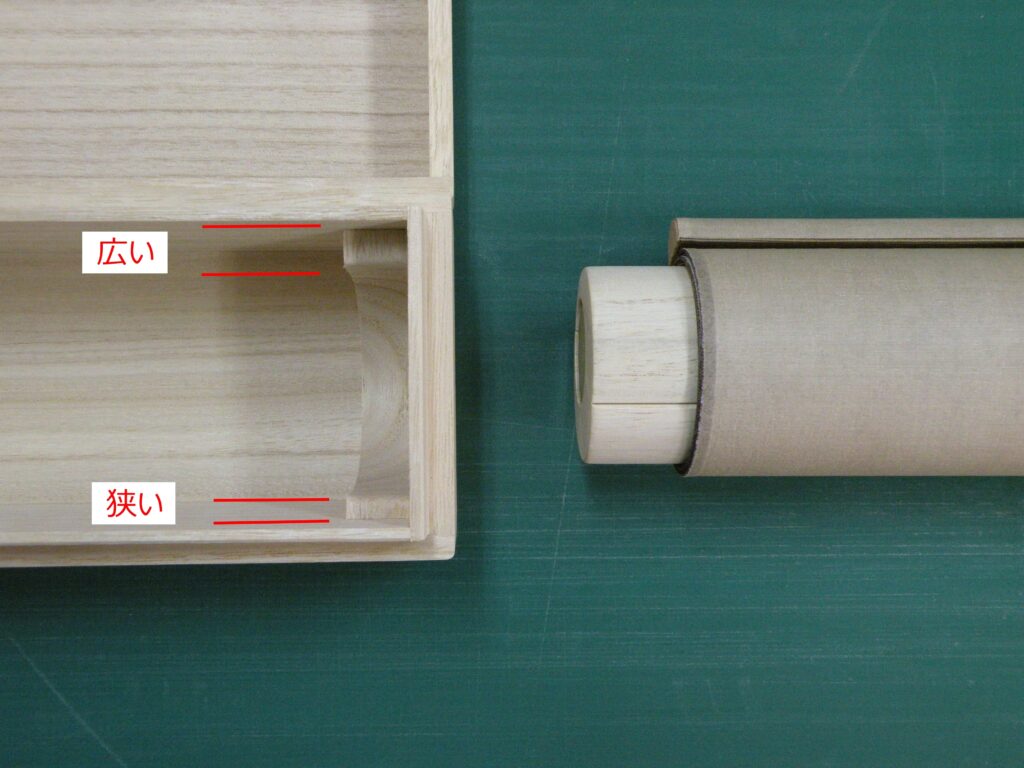

桐箱内に軸先を受ける軸枕があります。この枕は幅に差があり、幅が広いほうに掛け軸の半月がくるように収めます。

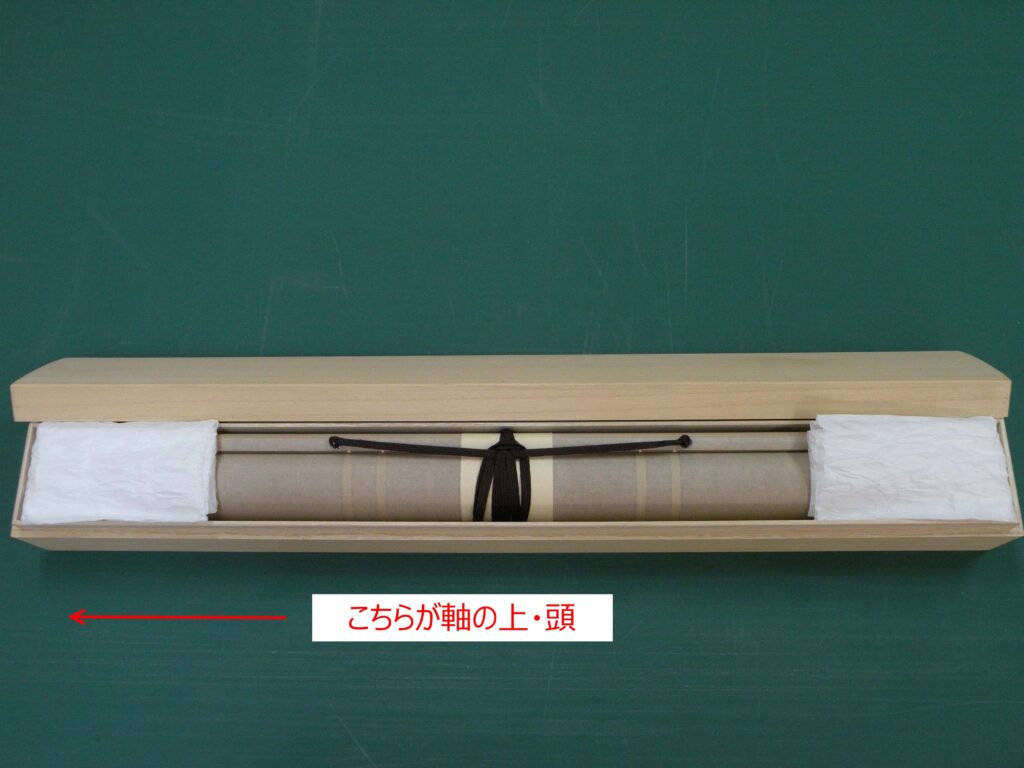

桐箱内には「揉み紙」という和紙を敷いてあります。この紙によって軸先の保護や掛け軸の緩衝材、多少の湿気を吸ってくれる等の効果があります。是非、使用してください。

軸を収め、両端の揉み紙を折り込みます。後は、桐箱のふたを閉め完成です。箱のふたは仕様によっては、向きがあります。箱を開けたときに向きが変わらないよう注意してください。特に箱書きをしてある場合は、注意してください。

以上で掛け軸の収め方はおしまいです。桐箱のふたはきっちり作られており開けにくい場合があります。開ける際、力任せにすると箱が破損する場合があります。ご注意ください。

掛け軸において、本紙の岩絵具が分厚く塗られている場合や本紙の折れがひどいものは補修後、太巻芯を用いて太く巻き、絵具の剥離や本紙の折れ発生を予防します。

太巻芯は半分に割れます。中に軸棒を入れ挟み込み、その状態で巻いていきます。芯には挟む向きが決まっており、わずかに削られ低くなっているほうが掛け軸の表面にくるように挟みます。これは掛け軸の厚み分だけ削ってあり、一周巻いてきたときに段差が出来ないように工夫してあります。

この時、気をつけなければいけないのが軸棒と太巻芯との間に、隙間が出来ないようにしながら巻いていくことです。ここで隙間が出来ていると軸棒が中で動き、裂地が折れてきます。

太巻芯に巻きつけていきます。はじめからきつく巻きつけることはせずにゆったりと巻きます。ある程度、巻き取ると「矢筈(やはず)」を使い、掛け軸をおろします。紐を掛けている釘などに手が届く場合は矢筈を使用しないほうが安全です。

掛け軸をおろすと平らなところに寝かせ、ゆっくりと巻きを絞めていきます。軽い力で巻いていき少し抵抗があるところで止めます。必要以上にきつく巻くと掛け軸の両端が擦れ、劣化するだけでなく本紙にまで悪い影響がでます。

巻き終わると巻紐による擦れなどから守るための厚紙を挟みます。そして、厚紙を掛け軸にグルっと一周させ、中に差し込みます。もし、掛け軸に垂風帯がついている場合は、風帯の下にも厚紙を挟みます。(画像は筋割り風帯)

あとは巻紐を巻いていき、桐箱に収めて完了です。紐の巻き方は近日公開。

古糊作り後半になります。今回は古糊作りの仕込み段階を紹介します。

まず発酵してもらう糊から制作。小麦の澱粉を水に溶かし、火にかけます。

この混ざりかけの澱粉を手に取るとドロッと流れていくのですが、ギュッと握ると粉を握ったように硬くなる現象が見られます。ダイラタンシー流体って言うみたいです。

テレビで大量の水溶き片栗粉の上ですばやく足踏みすると沈まない実験とかしてますね。

こんな現象が起きる素材のせいか、なかなか水に溶けてくれません。

完全に溶けてから火にかけます。

15分程度で糊化し始めます。

ここから、弱火でもう少し透明になるまでよく混ぜます。

火が強すぎると焦げて使えなくなるので、注意が必要です。

混ぜるにも糊の粘りが強く、かなり疲れます。

出来上がった糊を甕に詰め、冷まします。

今回、3回に分け糊を炊き合計6kgの糊が出来ました。

最後に水をはり、フタに封をして完成です。

次に対面するのは一年後。きっと水面カビだらけになるはず。

それまでおやすみ。

一月末に古糊作りを行いました。

古糊とは小麦の澱粉から作る糊を甕に入れ、水をはり何年も発酵させ作る糊です。発酵させることで抗カビ性が生まれます。またこの糊を使用した軸装などがしなやかに仕上がります。

古糊は古くから大寒の時期に作ることが良いとされています。特に寒い時期の水が重要なようです。

そして、古糊は毎年はった水を入れ替える作業を行います。入れ替えない方法もあるようですが...

今回は今まで作った糊の水の入れ替えから行いました。

甕のふたを取ったところです。

あまりにキツイ絵でしたので取り除きましたが、本来はこの水面に黒いカビがびっしりと浮いています。

画像右端に少し写っていますね...

このカビは年数が経つごとに発生が少なくなってきます。

また経年により発酵臭もおさまります。仕込みから数年の古糊はかなり臭います。

上の画像の糊は6年発酵させたものです。

使えるようになるにはもう少しかかるでしょうか。

当店で一番古いもので30年物があります。

古い水を捨て、カビを取り除き、水をはり直しました。また一年じっくり発酵してもらいましょう。

次は古糊作りへ

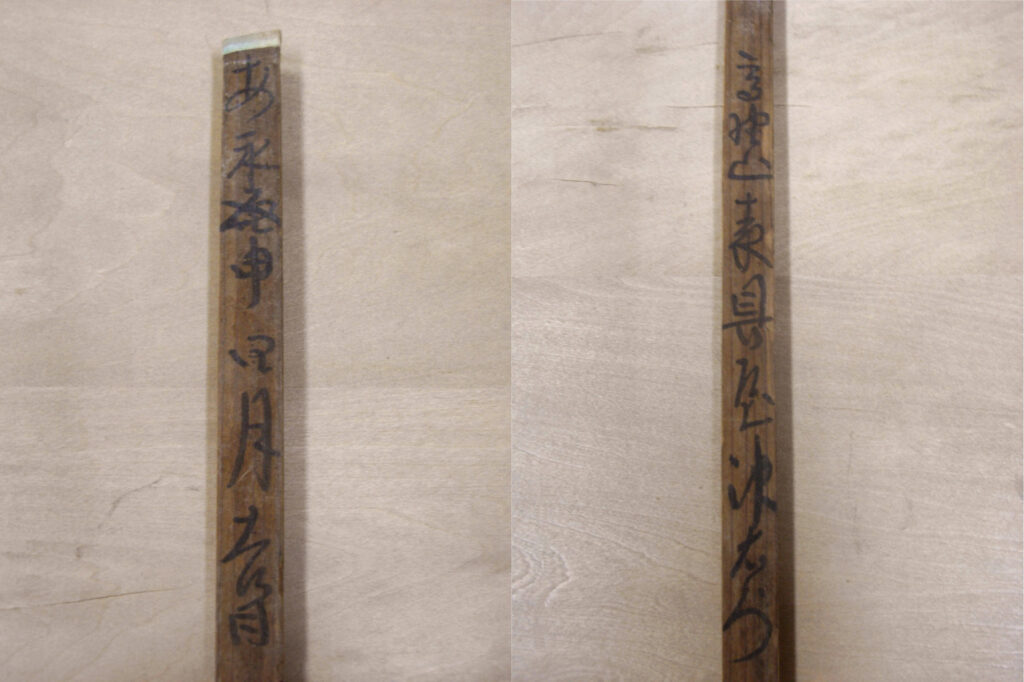

とあるお寺さんの古い掛け軸の仕立て直しをしていたところ掛け軸の上に付く棒(半月・八双などと呼びます)に表具師の名が書かれておりました。

半月・八双や軸棒は最終的に裂地で覆われるので、その見えないところに表具師の名を書き込むことは稀にあります。

当店でも大きな涅槃図を表装させていただいたときは、それまでの努力の証に、つい軸棒に名を入れたくなるものです。今回、名を書かれていた表具師さんもそんな気持ちがあったのでしょう。

しかも、面白いことにこの表具師さん、どうやら高野山の人らしく書かれた内容を読みますと

「安永○申 四月吉日 高野山 表具屋 ○右衛門」

と書かれているようです(○印のところは解読できませんでした)

安永はどうやら1772年~1781年までを指すようで江戸中期でしょうか。

さらに申のつく年が安永5年の1776年になります。

当時、高野山に表具師は当然居たのでしょうが実際存在した形跡を見るとなんだか感動したり…

240年ほど前の大先輩が行ったであろう表装の跡をじっくり観察させていただきながら同じ工程を踏んでいくのでした。

加勢田芳雲堂のHPを新しく作り直しました。

以前、利用していた某HP制作サイトは素人の僕にも作りやすかったのですが、ウェブサイトへの接続にかなり時間がかかり、一から作り直しとなりました。

ウェブサイト訪問者さんは開いて数秒で表示されないと次へと移ってしまうところ当店ウェブサイトはスマホやタブレットPCになると30秒たっても開かないことがありました。

ウェブサイト検索をスマホやタブレットPCで行う人が増えた最近にいつまでたっても開かないのでは意味がないということで制作しなおすことを決心。

アルファベットの羅列とにらめっこしながら、他のウェブサイトで親切に解説してくれている人たちに助けられながら、なんとか立ち上げに成功しました。ウェブサイト制作の方法・アドバイスなどを載せてくれている人たちには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

以前より繋がりやすくなっているはずですが不具合など見つかりましたら、お知らせいただくと幸いです。